白内障は、水晶体が濁って視界がかすむことで、運転中の安全や読書などの生活に支障をきたす目の病気です。

進行すると、明るい場所でまぶしさを感じたり、夜間の見え方が悪くなることもあります。

白内障手術は視力を取り戻すための唯一の根本的な治療法であり、検討する際には「痛み」「費用」「回復期間」などへの不安を感じる方も少なくありません。

本記事では、白内障手術の手順や費用相場、保険の適用範囲、眼内レンズの選び方を中心に、手術後の回復期間の過ごし方や準備のポイントをわかりやすく解説します。

内容を理解することで、白内障手術に関する不安を解消し、自分に合った治療方法を安心して選べるようになります。

白内障手術の費用の相場はいくら?保険適用と自己負担

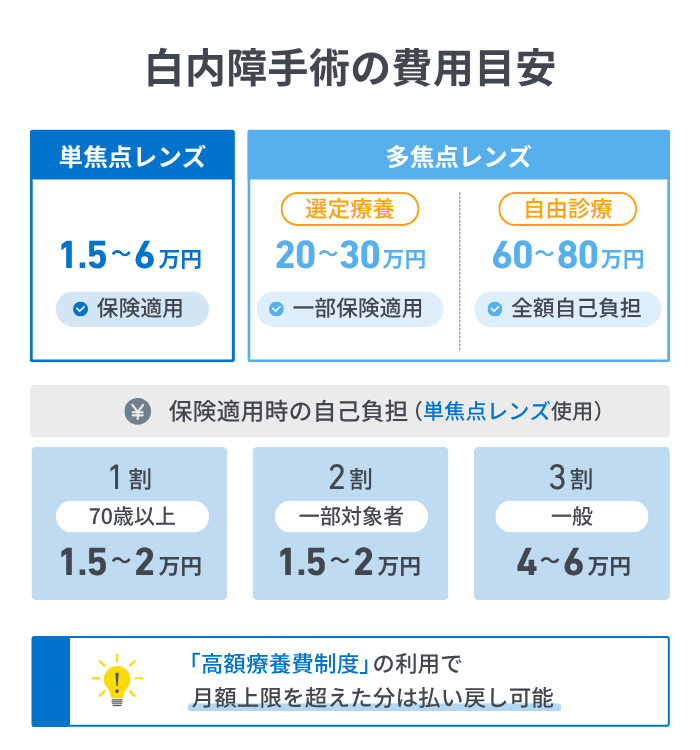

白内障手術の費用は、使用する眼内レンズの種類と保険適用の有無によって大きく変わります。

| 眼内レンズの種類 | レンズ代 | 手術費用 |

|---|---|---|

| 単焦点眼内レンズ | 保険適用 | 保険適用 |

| 多焦点眼内レンズ (国内で承認を受けているレンズ) |

部分的に保険適用 単焦点眼内レンズとの差額を自己負担 |

保険適用 |

| 多焦点眼内レンズ (国内未承認のレンズ) |

自由診療のため全額自己負担 | 全額自己負担 |

日本の健康保険制度では、標準的な単焦点眼内レンズを使用した白内障手術は保険適用となり、自己負担額は年齢や所得に応じて1割から3割に抑えられます。

一方で、多焦点眼内レンズを選択する場合は基本的に保険適用外となりますが、2020年4月から始まった「選定療養」制度により、国内で認可されている多焦点眼内レンズは手術費用が保険適用、レンズ代のみ自己負担となりました。

保険適用での標準的な費用内訳

保険適用となる標準的な白内障手術(単焦点眼内レンズ使用)の費用相場は、患者さんの年齢と所得に応じた自己負担割合によって決まります。

| 3割負担 | 片眼 4万?6万 |

|---|---|

| 2割負担 | 片眼 3万?4万 |

| 1割負担 | 片眼 1万5千円?2万 |

医療機関によって若干の差がありますが、保険診療の範囲内であれば大きな差はありません。

近年では、特定の多焦点眼内レンズについても保険適用のものが登場し、単焦点レンズと同程度の費用で、より広い範囲の視力回復が期待できるようになりました。

この制度により、自己負担を抑えながら高い視機能を目指せる選択肢が増えています。

参考:Santen「乱視を有する白内障の患者さんを対象とした保険適用となる多焦点眼内レンズ『レンティス コンフォート トーリックR』を日本で新発売」

また、高額療養費制度を利用することで、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。

例えば、70歳以上で一般所得区分の1割負担の方の場合、月額の上限は1万8千円程度となり、これを超える医療費は後から払い戻されます。同じ月に両目の手術を受けることで高額療養費制度の上限がまとめて適用され、総額の負担を抑えられる可能性があります。

多焦点眼内レンズなど自費診療の選択肢と費用

多焦点眼内レンズを使用した白内障手術には、「選定療養」と「自由診療」の2つの選択肢があります。

2020年4月から始まった「選定療養」制度では、厚生労働省が認可した国内承認の多焦点眼内レンズを使用する場合、手術費用は保険適用となり、単焦点レンズとの差額分のレンズ代のみを自己負担します。

選定療養対象の多焦点眼内レンズの費用はレンズの種類によって異なり、一般的に片眼あたり20万?30万円程度が多く、これに保険適用される手術費用(自己負担分)が加わります。

一方、国内未承認の海外製多焦点眼内レンズを使用する場合は「自由診療」となり、手術費用・レンズ代ともに全額自己負担です。自由診療では片眼あたり60万?80万円程度かかるケースが多く、高性能なレンズほど高額になる傾向があります。

費用面では高額になりますが、医療費控除の対象となる場合や、民間保険の手術給付金を受け取れる可能性もあります。事前に医療機関や保険会社へ確認しておくと安心です。

白内障手術は日帰りも可能?当日の流れや手順

白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、代わりに人工の眼内レンズを挿入する手術です。近年の技術進歩により、小さな切開創から行う低侵襲な手術が主流となり、多くの場合10?20分程度の短時間で終了します。

手術は通常、点眼麻酔のみで行われるため、ほとんど痛みを感じることなく、日帰りで受けることが可能です。

手術前の検査と当日までに行う準備

白内障手術の前には、目の状態を正確に調べるために詳しい検査を行います。視力や水晶体の濁り、他の目の病気がないかを確認し、眼内レンズの度数を決めるための測定も行われます。

主な検査には、視力検査や眼底検査、そして目の奥行きを測る「眼軸長検査」があります。

この検査で得た数値をもとに、目に合ったレンズ度数を決めます。

検査後は、単焦点レンズ・多焦点レンズなど、生活に合った眼内レンズの種類を医師と相談して決定します。見え方に影響するため、十分な説明を受けて納得して選ぶことが大切です。

手術の数日前からは抗生物質の点眼を始め、当日は散瞳薬で瞳を開いておきます。

また、化粧やマニキュアは控え、男性は髭を剃るなど、清潔な状態で手術に臨みましょう。

実際の手術手順と所要時間

白内障手術は日帰りで行うことが多く、所要時間はおよそ10?20分です。当日の手術の流れは次の通りです。

STEP01

点眼麻酔

目の表面に麻酔の点眼を行い、痛みを感じにくくします。注射ではないため、身体への負担はほとんどありません。

STEP02

角膜を切開

角膜の端に2?3mmほどの小さな切開を行います。切開部は非常に小さいため、縫合せず自然に閉じるケースがほとんどです。

STEP03

濁った水晶体を除去

超音波の力で濁った水晶体を細かく砕き、同時に吸引して取り除きます。この工程により、濁りの原因を完全に除去します。

STEP04

眼内レンズを挿入

折りたたんだ眼内レンズを専用のカートリッジで挿入します。目の中で自然に広がり、水晶体嚢に固定されます。

STEP05

眼帯を装着・帰宅

手術後は眼帯を装着して安静にします。短時間の休憩後、特に問題がなければその日のうちに帰宅できます。

手術中は医師の指示に従って目を動かすだけで、痛みや出血はほとんどありません。近年はレーザーを併用した手術も増えており、角膜への負担を抑えながらより安全に行えるようになっています。

白内障手術の中心となる工程が、濁った水晶体を超音波で砕き吸引する「超音波水晶体乳化吸引術」です。角膜に小さな切開を加えた後、水晶体を包む膜に小さな穴を開け、特殊な器具で水晶体を細かく砕いて取り除きます。

この方法により、大きな切開をせずに済み、傷口も小さいため回復が早く、日常生活への復帰もスムーズになります。

水晶体を取り除いた後、その代わりとなる眼内レンズを挿入します。柔らかい素材のレンズを細い筒状の器具で折りたたんで挿入し、目の中で自然に広げて固定します。

挿入されたレンズは基本的に半永久的に使用でき、再手術が必要になることはほとんどありません。ただし、まれに度数のズレや位置の誤差が生じた場合には再調整が行われることもあります。

眼内レンズの種類と選び方のポイントを解説

白内障手術では、濁った水晶体を取り除いた後に人工の眼内レンズを挿入しますが、このレンズ選びが術後の見え方や生活の質に大きく影響します。

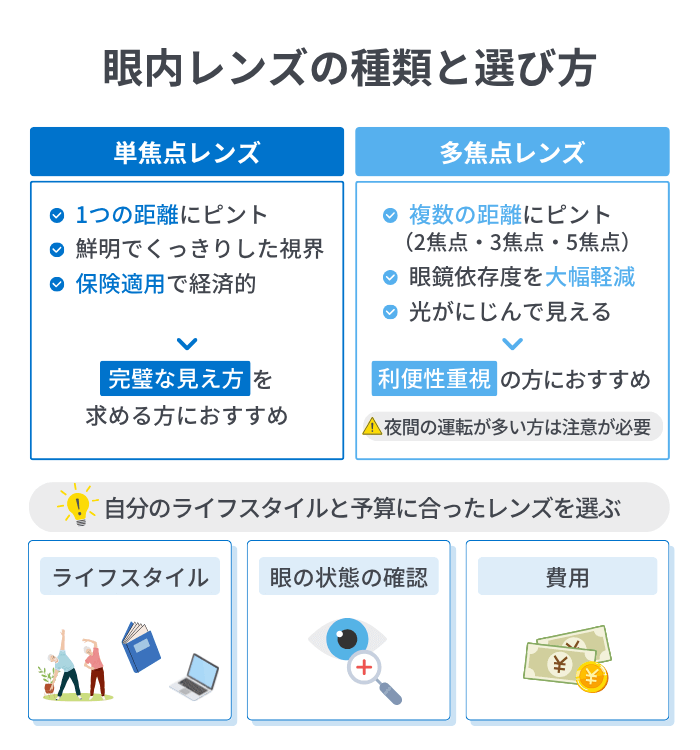

眼内レンズには主に「単焦点眼内レンズ」と「多焦点眼内レンズ」の2種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

単焦点眼内レンズは一つの距離にだけピントが合い、健康保険が適用されます。一方、多焦点眼内レンズは眼鏡への依存度を減らせる反面、費用が高額になるケースがあります。

自分に合う眼内レンズを選ぶためのポイントを見ていきましょう。

単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズの違いとメリット

単焦点眼内レンズは、その名の通り一つの距離(遠方・中間・近方のいずれか)にのみピントが合う眼内レンズです。

ピントが合った距離はとても鮮明に見えるというメリットがあり、コントラスト感度が高く、対象物をくっきりと見ることができます。また健康保険が適用されるため、自己負担額は1割から3割程度で済み、経済的な負担が少ないのも大きな利点です。

一方、多焦点眼内レンズは複数の距離にピントを合わせることができます。2焦点タイプは遠方と近方、または遠方と中間距離の2か所、3焦点タイプは遠方・中間・近方の3か所にピントが合います。さらに最新の5焦点タイプも登場し、より自然な見え方が実現できるようになっています。

多焦点眼内レンズの最大のメリットは、眼鏡への依存度を大幅に減らせることで、約8?9割の方が眼鏡なしで日常生活を送れるようになるとされています。

参考:日本眼科医会「白内障手術と眼内レンズ 眼内レンズを上手に選ぶために」

ただし、多焦点眼内レンズには「ハロー・グレア現象」と呼ばれる光の周りに輪が見えたり、光がにじんで見えるといったデメリットがあります。特に夜間の運転時に対向車のヘッドライトなどが眩しく感じることがあるため、夜間の運転が多い方には注意が必要です。

また、単焦点レンズに比べてコントラスト感度が若干低下するため、細かいものを見る仕事をする方には向かない場合もあります。

自分に合った眼内レンズの選択ポイント

眼内レンズを選ぶときは、普段どんな距離を見ることが多いかを基準に考えると分かりやすいです。読書や手元の作業が多いなら近くに焦点を合わせるタイプ、運転やスポーツが多いなら遠くを重視するタイプが向いています。

また、見え方の好みも大切です。鮮明さを優先したいなら単焦点レンズ、眼鏡の手間を減らしたいなら多焦点レンズを選ぶと良いでしょう。

白内障以外の目の病気(緑内障など)や強い乱視がある場合は、多焦点レンズが合わないこともあります。さらに、多焦点レンズは慣れるまで時間がかかることがあるため、医師と十分に相談して決めることが大切です。

費用も選択のポイントです。単焦点レンズは保険適用、多焦点レンズは選定療養または自由診療で自己負担が高くなります。最近では、単焦点と多焦点の中間にあたる焦点深度拡張型レンズも登場しています。

生活スタイル・目の状態・予算の3つを軸に、自分に合ったレンズを選びましょう。

白内障とは?主な症状と原因を解説

白内障は、目の中の水晶体が濁ることで視力が低下する疾患です。

水晶体はカメラのレンズのような役割を担い、入ってきた光を網膜に集める働きをしています。この水晶体が濁ることで光がうまく網膜に届かなくなり、見えづらさや眩しさなどの症状が現れます。

白内障は主に加齢によって起こり、60代では約70%、80歳以上ではほぼ100%の方が何らかの症状を持つと言われています。早い方では40代から発症することもあり、誰にでも起こりうる身近な目の病気です。

白内障の初期段階ではどのような症状が現れるのか、予防する方法はあるのかについて解説します。

白内障の症状とその進行度合い

白内障の初期症状は気づきにくく、視界のかすみや明るい場所での眩しさなど軽い違和感から始まります。

片目だけで進行することもあり、もう一方の目が補うことで気づかないケースもあります。進行すると、次のような症状が見られます。

白内障の症状

- 視界のかすみ:物がぼやけて見える

- 眩しさの増加:光が乱反射して眩しく感じる

- 物が二重に見える:光の通り方が乱れて二重に見える

- 視力の低下:メガネでも視力が上がらない

白内障の進行スピードには個人差がありますが、多くは数年かけて進行し、糖尿病や薬の影響がある場合は早く悪化することもあります。

白内障が発症する主な原因と予防法

白内障の主な原因には、以下のようなものがあります。

白内障の主な原因

- 加齢: 年齢とともに水晶体のタンパク質が変化し、濁りが生じます。

- 紫外線: 長期間の紫外線 exposure により水晶体が酸化し、変性が進みます。

- 糖尿病: 高血糖状態が続くと水晶体に糖が蓄積し、発症リスクが高まります。

- ステロイド薬: 内服薬や吸入薬の長期使用で白内障が進行することがあります。

白内障を完全に防ぐことはできませんが、進行を遅らせる方法はあります。

白内障の予防方法

- 紫外線対策: UVカットサングラスや帽子で目を保護する。

- 食事の工夫: ビタミンC・E、βカロテンを含む野菜や果物を摂る。

- 生活習慣の改善: 食事と運動のバランスを整えて糖尿病を予防する。

- 禁煙: 喫煙は白内障リスクを高めるため、禁煙・減煙を心がける。

予防方法を意識して生活することで、発症を遅らせたり進行を抑えたりすることができます。

早期発見・早期治療のために、定期的な眼科検診を受けることが大切です。

白内障手術のタイミングはいつがベスト?

白内障手術のベストなタイミングは、生活スタイルや症状の程度によって異なります。最も大切な目安は、日常生活に支障が出始めたときです。

例えば、視力低下で運転に不安を感じる、読書や趣味がしづらい、光がまぶしく感じるなど、生活の質が下がってきたときは手術を検討する時期と言えます。

白内障は薬で治せない進行性の病気であり、放置すると視力低下が進むため、多くの場合は手術が必要になります。「見えにくくなったとき」が最も適したタイミングです。

ただし、自覚症状が少なく生活に支障がない場合は、定期的な検診を受けながら様子を見ることも可能です。

手術を検討すべき視力低下の目安

白内障手術を検討するタイミングには、いくつかの目安があります。一般的には、視力が0.7を下回った頃が検討の目安です。特に運転免許の更新には両眼で0.7以上の視力が必要なため、それを下回る場合は手術を考えるタイミングと言えます。

また、視力低下だけでなく、まぶしさや物が二重に見えるなどの白内障特有の症状が日常生活に影響し始めたら手術を検討しましょう。

さらに、生活環境や仕事・趣味も判断材料になります。細かい作業を行う仕事や、読書・裁縫など近くを見る機会が多い方は、早めの手術で生活の質を維持できることがあります。

手術を急ぐべきケースと様子を見てよいケース

白内障手術を急ぐべきケースとしては、緑内障のリスクがある場合が代表的です。白内障が進行すると水晶体が厚くなり、目の中の房水の流れを妨げて眼圧が上昇し、閉塞隅角緑内障を引き起こすことがあります。急性発作を起こすと失明の危険もあるため、早めの手術が必要です。

また、白内障を放置して水晶体が硬くなると、手術が難しくなる場合があります。早い段階で手術を受けることで、将来的なリスクを軽減できます。

一方、手術を急がなくてよいケースは、初期の白内障で視力低下が軽度な場合です。日常生活に支障がなければ、定期的な眼科受診で経過観察し、生活に不便を感じ始めた時点で手術を検討するのが一般的です。

眼鏡やコンタクトレンズで視力が補える場合も、すぐに手術を行う必要はありません。ただし放置すると、視力低下や緑内障などの合併症を招くおそれがあります。

自己判断で手術の時期を決めず、定期的に眼科を受診して医師と相談しながら最適なタイミングを決めることが大切です。

白内障手術は痛い?麻酔方法と痛みの程度

白内障手術は局所麻酔で行われるため、痛みはほとんど感じません。現在の手術は医療技術の進歩により、約2.4mmという非常に小さな切開で実施されています。

多くの人は痛みをほとんど感じず、手術が始まったことに気づかないまま終わることもあります。感じるのは軽い圧迫感や水が流れる感覚程度で、強い痛みを感じることはほとんどありません。

手術中の痛みと麻酔の仕組み

白内障手術では、3種類の麻酔を組み合わせて痛みをしっかり抑えます。

| 麻酔の種類 | 方法 | 主な効果・特徴 |

|---|---|---|

| 点眼麻酔 | 麻酔成分を含む目薬を点眼 | 目の表面を麻痺させ、軽い痛みを抑える |

| 前房麻酔 | 手術中に眼の中へ麻酔薬を注入 | 眼球内部の痛みを効果的に抑える |

| テノン嚢下麻酔 | 結膜下に麻酔薬を注入 | 眼の周囲の神経を麻酔し、痛みと眩しさを軽減 |

基本は点眼麻酔で、麻酔成分を含む目薬を数回点眼して目の表面を麻痺させます。これだけでも十分に痛みを軽減できますが、目の奥まで完全に届かない場合があります。

そのため多くの医療機関では、眼の中に麻酔薬を入れる「前房麻酔」を併用します。これにより眼球内部の痛みを効果的に抑えることができます。

さらに痛みに敏感な方や不安が強い方には、「テノン嚢下麻酔」という方法もあります。眼の周囲の神経を麻酔することで、痛みや眩しさをほとんど感じずに手術を受けられます。

もし手術中に痛みを感じた場合でも、医師に伝えればその場で追加の麻酔を行うことができます。無理に我慢せず、安心して伝えましょう。

術後に感じる不快感とその対処法

白内障手術の後は、痛みというよりも軽い不快感を感じることがあります。

術後によくある不快感と対処法

- 異物感: 「コロコロする」「クシャクシャする」と感じるが、一時的なもので自然に治まる。ドライアイが原因の場合は点眼で改善。

- まぶしさ: 水晶体が透明なレンズに変わることで光が入りやすくなる。サングラスで対策可能。

- 眼圧上昇: 一時的に眼圧が高くなることがあるため、定期検診でチェック。必要に応じて追加の薬で対応。

これらの症状はほとんどが一時的で、時間の経過とともに落ち着きます。特にまぶしさは、脳が光に慣れることで次第に気にならなくなる場合が多いです。

また、術後に処方される点眼薬(抗菌薬・抗炎症薬など)は種類が多いため、医師の指示通りに正確に使用することが回復を早めるポイントです。

白内障手術のリスクと合併症について

白内障手術は、現代では日帰りで受けられるほど安全性の高い手術です。しかし、どんな手術にも一定のリスクがあるため、白内障手術でもまれに合併症が起こることがあります。

術後のトラブルを防ぐためには、手術後のケアを守ることが大切です。起こりうる症状や予防策を理解しておくことで、安心して治療に臨むことができます。

まれに起こる合併症と予防策

白内障手術は安全性が高いものの、まれに合併症が起こることがあります。代表的なのが「細菌性眼内炎」で、手術時の切開部から細菌が侵入し炎症を起こす症状です。発症頻度は約2,000?5,000人に1人と非常に低いものの、重度の視力障害につながる可能性があります。

参考:日本眼科医会「白内障手術を受ける方へ 知っておきたい白内障術後のケア」

主な合併症と特徴

- 細菌性眼内炎: 術後の感染で炎症が起きる。急性型は数日以内、晩発型は数週間?数か月後に発症することも。

- 眼内レンズの亜脱臼: レンズを支える繊維が切れ、位置がずれたり外れたりする。再手術で固定可能。

- 嚢胞様黄斑浮腫: 網膜中央が腫れる症状で、糖尿病や点眼の不使用でリスクが上昇。

これらの合併症を防ぐには、術前の検査で既往症を確認し、術後の点眼薬を医師の指示通りに使うことが最も重要です。さらに、定期的な検診を受け、目を清潔に保ちながら生活上の注意を守ることでリスクを最小限に抑えられます。

後発白内障とは、白内障手術後に発症する症状で、眼内レンズを支える水晶体嚢(水晶体を包む袋)が濁ってくる現象です。これは白内障の再発ではなく、水晶体嚢に残った細胞が増殖して起こるもので、手術を受けた方の約20%に見られます。

後発白内障になると、初期の白内障と同じように視界がくもったり、かすんで見えたりします。手術直後はよく見えていたのに、徐々に見えづらくなってきた場合は後発白内障を疑いましょう。

治療にはヤグレーザーという特殊なレーザーを使い、水晶体嚢の濁った部分に穴を開けて光の通り道を作ります。治療時間は数分程度で、痛みはほとんどなく、治療後すぐに視力が回復するのが特徴です。

レーザー後には一時的に「飛蚊症」が出ることがありますが、時間とともに改善します。ヤグレーザー治療は安全性が高く、後発白内障が再発することはほとんどありません。

白内障手術後のケアと生活制限

白内障手術後は、回復を順調に進めるためのケアと生活制限がとても重要です。目の傷はまだ完全に治っていないため、手術から約1週間は特に注意が必要です。

白内障手術後の注意点

- 目をこすったり強く押さえたりしない

- 処方された点眼薬を医師の指示通りに使用する

- 洗顔や洗髪、飲酒は控える

これらを守ることで、視力回復をスムーズにし、合併症のリスクを最小限に抑えることができます。

術後にしてはいけないことと注意点

術後に最も大切なのは、手術した目を清潔に保ち、直接触れたりこすったりしないことです。

手術から1週間ほどは傷口が完全に閉じておらず、細菌感染のリスクが高い時期です。目に水が入る洗顔や洗髪は控え、濡れたタオルで目を避けて顔を拭く程度にしましょう。

白内障手術後に避けるべき行動

- 洗顔・洗髪: 1週間程度控える

- 入浴: 首から下のシャワーは翌日からOK。浴槽や顔洗いは1週間控える

- アイメイク・化粧: 1週間は避け、目の周りは1か月控える

- 飲酒: 炎症を悪化させる恐れがあるため1週間控える

- 力仕事・屋外作業: 2週間?1か月控える

- 車の運転: 1週間程度は控え、医師の許可後に再開

仕事復帰は、デスクワークなど体への負担が少ない場合は翌日から可能です。

力仕事や運転など、目に負担をかける行動は医師の指示を守って再開しましょう。

術後の定期検診の重要性と頻度

白内障手術後の定期検診は、回復の経過を確認し、合併症を早期に発見するために欠かせません。一般的には、術後翌日・1週間後・1ヵ月後の3回を目安に行われます。

| 術後翌日 | 手術の経過を確認し、炎症や感染症の有無をチェック |

|---|---|

| 術後1週間 | 傷の回復状況を確認し、洗顔・洗髪など生活制限の緩和を判断 |

| 術後1ヵ月 | 視力の安定を確認し、必要に応じて眼鏡の処方を検討 |

特に術後1週間以内は合併症のリスクが高いため、この時期の検診は必ず受けることが大切です。医療機関によっては、2?3日目や2週間後に追加の検診を行う場合もあります。

術後3ヵ月の検診では、長期的な経過観察と点眼薬の使用期間を判断します。多くの方はこの頃に点眼薬が不要になりますが、医師の指示に従うことが重要です。

定期検診の目的は、細菌性眼内炎など重篤な合併症の早期発見にあります。痛み・充血・視力低下などの症状が出た場合は、検診を待たずに早めに受診しましょう。

白内障手術後の視力回復はいつ?経過と注意点

白内障手術後の視力回復には個人差がありますが、多くの人は手術直後から視界の明るさや鮮明さを実感します。濁った水晶体が透明な眼内レンズに置き換わることで、光の通りが良くなり、見え方が大きく改善します。

ただし、視力が安定するまでには時間がかかり、一般的には術後1?2ヵ月ほどで完全に落ち着くとされています。この期間は目の状態を確認しながら、医師の指示に従ってケアを続けることが大切です。

術後の視力変化の目安とその経過

白内障手術後は、翌日から視力の改善を実感し、1?2ヵ月で安定するのが一般的です。これは、濁った水晶体が透明な眼内レンズに置き換わることで、光の通りが良くなるためです。

ただし、手術直後は瞳孔が広がっており、視界に違和感を覚える場合があります。また、自分の目と人工レンズでは焦点の合わせ方が異なるため、脳がこの見え方に慣れるまで少し時間がかかります。

術後1週間ほど経つと角膜のむくみが落ち着き、ぼやけや不快感が減少します。2週間?1ヵ月で脳がレンズに順応し、焦点が安定してきます。

手術から1?2ヵ月で視力が安定し、日常生活を問題なく送れるようになります。この期間は無理をせず、医師の指示に従って目を大切にケアすることが大切です。

回復期間中に気をつけるべきこと

白内障手術後の回復期間中は、視力が安定するまでにいくつかの変化を感じることがあります。

まず多いのが「まぶしさ」です。濁った水晶体が透明な眼内レンズに置き換わり、光が入りやすくなることで一時的にまぶしく感じます。この症状は1ヵ月ほどで脳が慣れて軽減していくため、気になる場合はサングラスで保護しましょう。

また「青っぽく見える」と感じることもあります。これは、黄色く濁っていた水晶体が取り除かれ、青い光が届きやすくなるためです。時間の経過とともに脳が順応し、3ヵ月ほどで自然に落ち着きます。

「飛蚊症」を感じる方もいますが、これは視界が明るくなり、以前は気づかなかった影が見えるようになるためです。ほとんどは一時的なものですが、急に数が増えたり光が見える場合は、網膜剥離の可能性があるため早めに受診しましょう。

視力が安定するまでの1?2ヵ月は眼鏡の作成を急がないことも大切です。度数が変わりやすいため、必要な場合は仮の眼鏡を作り、安定後に調整するのがおすすめです。

白内障の日帰り手術と入院はどちらを選ぶべき?

白内障手術は体への負担が少ないため、現在では日帰り手術が主流です。手術内容自体は日帰りでも入院でも変わりませんが、選択は患者の体調や生活環境によって異なります。

大切なのは、安全性を第一に考え、自分の体調や生活に合った方法を選ぶことです。高齢で一人暮らしの場合や、持病がある場合は入院を選ぶことで安心して回復期間を過ごせます。

どちらを選ぶかは、年齢・健康状態・住環境などを踏まえ、医師と十分に相談して決めるのが最善です。

日帰り手術のメリットと向いている人

日帰り手術の最大の魅力は、通院のみで治療が完結する手軽さです。入院費がかからず、経済的負担も軽くなります。手術当日に帰宅できるため、生活リズムを崩さずに受けられる点も安心です。

また、入院の必要がないため時間の制約が少なく、休日を利用して手術を受けることも可能です。軽いデスクワークなら翌日から復帰できることもあります。

日帰り手術が向いているのは、体力に自信があり、持病がない方です。自宅がクリニックに近い、通院手段がある、家族のサポートが受けられるといった条件が整っている方には特におすすめです。

一人暮らしの高齢者や認知症の方も、慣れた自宅で過ごせることで安心感を得やすい傾向があります。また、仕事が忙しく長期休暇を取れない方、ペットの世話がある方などにも適しています。

ただし、日帰り手術では術後の自己管理が重要です。点眼薬の使用方法を守り、無理をせず安静を保ちましょう。また、手術当日は車の運転ができないため、送迎できる家族や知人の協力が必要です。

入院が必要なケースとその期間

白内障手術では、高齢の方や一人暮らしの方は術後のケアが難しいため、入院が勧められる場合があります。付き添いがいない状態で眼帯をしたまま帰宅するのは危険なため、医療スタッフのサポートを受けられる入院が安心です。

また、白内障以外の目の病気(緑内障など)や、糖尿病・高血圧などの持病がある場合も、体調変化にすぐ対応できるよう入院での手術が望まれます。

入院期間は医療機関によって異なりますが、1?3日程度の短期入院が一般的です。入院中は点眼やケアをスタッフが管理してくれるため、特に高齢の方にとって安心感があります。

万が一合併症が起きた場合でも、その場で対応してもらえるのも入院のメリットです。ただし、入院費がかかるため日帰り手術よりも費用は高くなります。

最近では手術の安全性が高まっており、必ずしも入院が必要なケースばかりではありません。体調や生活環境を踏まえて、医師と相談しながら最適な方法を選びましょう。

白内障手術で後悔しない病院の選び方

白内障手術は安全性の高い手術ですが、病院によって医師の技術や設備、術後サポートに差があります。信頼できる医療機関を選ぶことが、後悔しない手術の第一歩です。

医療機関を選ぶ際のポイント

- 医師の経験や実績(執刀件数や専門分野を確認)

- 術前検査の充実度(丁寧なカウンセリングと検査内容を重視)

- 設備の新しさ(最新の医療機器を導入しているか)

- 眼内レンズの種類(自分の生活に合った選択肢があるか)

- 術後のケア体制(定期検診やアフターサポートの有無)

白内障手術は一生に一度の機会です。信頼できる医師と安心できる環境で受けることが、満足度の高い結果につながります。

信頼できる眼科医師の見極め方

信頼できる眼科医師を選ぶ際は、日本眼科学会認定の「眼科専門医」であるかを確認することが基本です。専門医は研修と経験を重ね、知識と技術が認められた医師に与えられる資格です。

また、年間の手術件数や実績を参考にし、手術の説明がわかりやすく丁寧かどうかも重要です。患者の質問に誠実に答え、ライフスタイルに合った治療を提案してくれる医師は信頼できます。

さらに、白内障手術だけでなく硝子体手術にも対応できる医師は、合併症が起きた際にもその場で適切に処置できるため安心です。技術力と対応力、そして丁寧なコミュニケーションが信頼できる医師を見極めるポイントです。

設備や実績で比較すべき病院選びのポイント

白内障手術を受ける病院を選ぶときは、最新設備と手術実績の両方を確認することが大切です。新しい医療機器を導入している病院ほど、より精密で安全な手術が期待できます。

例えば、術中に目の状態をリアルタイムで測定できる「ORA(TM) System」などの最新ツールを導入している医療機関では、眼内レンズの度数や位置を高精度に調整でき、手術後の見え方の質が向上します。

また、手術実績の多い医療機関は、さまざまな症例への対応力があり安心です。公式サイトで年間手術件数を公開しているかを確認するとよいでしょう。

眼内レンズの種類が多い病院もおすすめです。単焦点だけでなく多焦点や乱視矯正レンズを扱っていると、患者の生活に合ったレンズを提案してもらえる可能性が高くなります。

さらに、術後のフォロー体制も重要です。定期検診の内容や合併症への対応、相談のしやすさなども病院選びの判断材料になります。